鹿島神宮の研究

R.5.1.2初稿掲載 → R.7.9.9更新

鹿島神宮二の鳥居 門前の夜景 令和5年撮影

【日本神話と現実】

古今東西、時の最高権力者は自分を神格化することで、さらなる権威の向上を目指してきました。日本で言うと、天皇の権威と自らの権力を組み合わせてきました。国土情報社は、『古事記』や『日本書紀』、各『風土記』に記載されている日本神話は、天皇家や時の権力者が自らを神格化するためにつくったのものであるという大きな流れをもとに見なければならないと考えます。つまり、実話100%だと有り難味が足りないので、神格化というステージを踏んで、自らの有り難味を創出し、権威と権力の絶対化を図ったものとの仮説を立てました。逆の言い方をすると、日本神話は創作100%の荒唐無稽な作り話ではなく、それが書かれている『古事記』や『日本書紀』、各『風土記』は実話と創作が入り混じって作られたものであるという仮説です。

国土情報社は、これら古文書から実話の部分を特定し、実地調査を行うことによって、仮説を立証するプロジェクトを推進しております。

【日本神話と鹿島神宮】

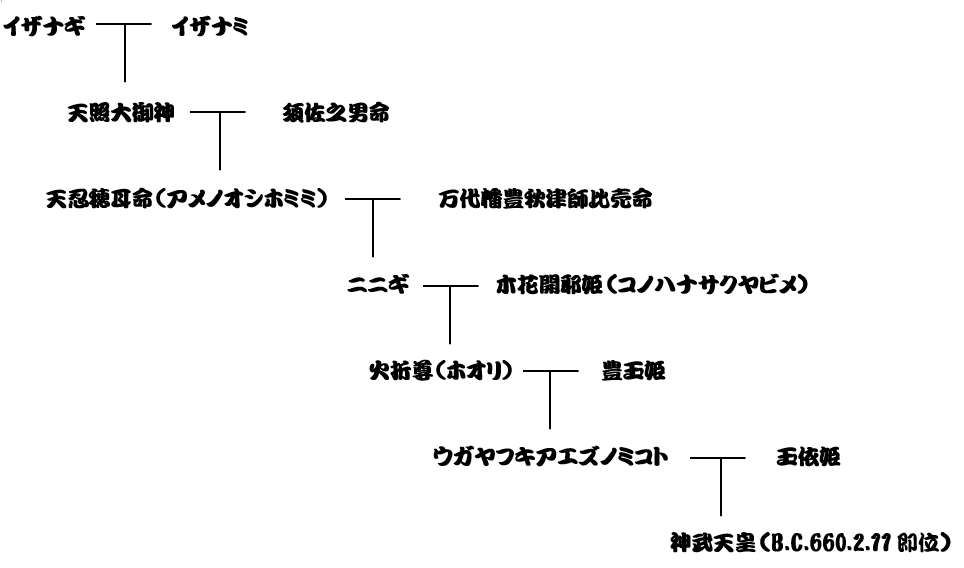

天地創造の神イザナギ。その子である太陽の神天照大神(あまてらすおおみかみ)。さらにその孫ニニギが花が咲くように美しいコノハナサクヤビメ(笠沙の岬の娘とも、高千穂の娘とも)と結婚しホオリを生み、ホオリと豊玉姫の間にウガヤフキアエズノミコトが生まれ、ウガヤフキアエズノミコトと玉依姫の間に生まれたのが神武天皇です。コノハナサクヤビメの父オホヤマツミからニニギに岩のように永遠の命、繁栄継続の力を持つイハナガヒメも同時に送られた。しかし、見た目が良くなく返されてしまった。イハナガヒメは人間が短命であるよう呪い、それで、神武天皇の時から、繁栄はするがいずれ終わりを迎える、神も死ぬということになった。

【神代から現世の系図】

いろいろ調べると興味深い神武天皇ですが、神武天皇の即位した年と鹿島神宮の創建された年が同じ神武天皇元年(紀元前660年)になっているのです。両者のつながりがただならず強いと見るべきでしょう。

鹿島神宮の主祭神である武甕槌神(たけみかづちのかみ)は、伊邪那岐命(イザナギ)が伊邪那美(イザナミ)から生まれた火之迦具土(カグツチ)を斬った際に、剣に付着した血から生まれた神の一柱です。大国主神(おおくにぬし)との国譲りの交渉を成功させ、武勇と雷を司るとされます。

【近現代の神宮】

神宮とは神社の最高格式です。『古事記』、『日本書記』以来、江戸時代が終わるまでは神宮は3社しかない稀少な存在でした。しかし神宮は現在では24社も確認されます。それは明治以降、国策により神宮の数が急増したからです。例えば天下を獲った薩摩は鹿児島県内だけで、明治7年に2つも神宮を新設しました。大正から昭和にかけて、海外にすら3つの神宮が新設されました。つまり、明治以降に神宮が量産され、一方で寺院は破壊されるか、または政府から保護される神社に鞍替えしました(廃仏毀釈)。

【神宮の歴史】

時代の変遷にともない神宮と名の付く社が替わります。醍醐天皇の延長(えんちょう)5年(927年)、藤原忠平らにより編纂された『延喜式神名帳』(えんぎしきじんみょうちょう)には、鹿島神宮と香取神宮と伊勢神宮が日本三大神宮に位置づけられています。鹿島神宮と香取神宮は藤原氏の祖神(おやがみ)です。つまり、10世紀には天皇家と藤原氏が天下の権力を掌握したということが分かります。神宮の称号を持つ社が伊勢神宮、鹿島神宮、香取神宮の3神宮限定である状態は江戸時代が終わるまで続きました。三大神宮という地位が特定の神社に限定して、千年以上の長きにわたって続いたのは日本史上、他に例をみません。

『延喜式神名帳』(延長5年、927年)より以前の神宮はどうだったのかというと、『日本書紀』(養老4年、720年)には、伊勢神宮と石上神宮(いそのかみじんぐう)に加え、出雲大神宮の3神宮しか記載がありません。更に時代をさかのぼって『古事記』(和銅4年、712年)には、伊勢神宮と石上神宮(いそのかみじんぐう)しか記載がありません。石上神宮は物部氏の祖神です。6世紀末に衰退した物部氏ですが、8世紀初頭に編纂された『古事記』と『日本書紀』に物部氏の祖神である石上神宮が記載されている点、往時の物部氏の権勢を伺えますが、それとて、鹿島神宮と香取神宮と伊勢神宮の千年以上の光陰には遥かかないません。

このように天皇家以外の「時の権力者」は自らの祖神社や地域の神社に「神宮」の称号を与えたので、時代が変わると神宮の称号を持つ社も変わってきたという実態がわかります。すなわち、歴代の「神宮」は天皇家にゆかりの神が鎮座するという点は共通であるものの、天皇家以外の時の権力者の祖神・ゆかりであることを条件に、複数の候補の中から選ばれてきたという力学があります。

【三大神宮のうち二つが東の果てにある不可解な事実】

神宮としての存在が日本史上最長であった三大神宮のうちの二つ、鹿島神宮と香取神宮は当時の都からはるか東の果てにあります。かつ、鹿島神宮(茨城県)と香取神宮(千葉県)は、利根川を挟んでお互いに非常に近い場所にあります。つまり、天皇家にとってゆかりのある日本三大神宮のうちの二つが、当時の都から見てはるか遠方、東の果てに近接して存在していることになります。これは、すなわち、現人神(あらひとがみ)の最初とされる初代天皇である神武天皇の治世(西暦で言うと紀元前)、鹿島神宮と香取神宮のある地域一帯は大変に栄え、天皇家のルーツに当たる大勢力が根付いていた痕跡と考えられます。前方後円墳も今の千葉県に一番多いという事実があり、これは縄文時代から古墳時代にかけての日本文明の中心が関東以北にあったということを示唆しています。

【古文書から読み解く鹿島神宮周辺】

「高天原(たかまがはら)」という地名が、鹿島神宮の直ぐ近くに残っています。

『古事記』(712年)によると、高天原(たかまがはら)は天照大神(あまてらすおおかみ)が治める国とされています。

『常陸国風土記』(713年)にも、

「高天原より降ってこられた大神、名を香島天の大神と申される。

天では名を香島の宮といい、地では豊香島の宮といった。」

との記述があります。

天照大神(あまてらす)の治める高天原の直ぐ近くに鹿島神宮があり、その鹿島神宮は天照大神の孫の神武天皇即位の年に建てられたのです。そして、鹿島神宮はその後長きにわたって、明治維新まで稀少な日本三大神宮に位置づけされているのです。

【現地調査】

国土情報社は、神武天皇の時代の鹿島神宮周辺には大規模な都市があったのではないかとの仮説をもとに実地調査を行っております。令和5年(2023年)、令和7年(2025年)に行った鹿島神宮における現地調査では興味深い事実が浮かび上がってきました。本調査では、独自の視点で鹿島神宮の真実に迫ります。

鹿島神宮の夜明け 令和5年撮影

【日本の良い所を削除してGHQが作った現代日本の歴史教育】

戦後、GHQによって作りなおされた現代日本の教育では、日本神話が『古事記』や『日本書紀』、各『風土記』に記述されていることすらまともに教えません。子どもたちに日本の歴史の源が伝わると誰か困るのでしょうか。困るのは日本人でしょうか。戦勝国の外国人でしょうか。

今年は令和7年。西暦では2025年です。今年でアメリカ合衆国の歴史はわずか249年、中華人民共和国の歴史は76年しかありません。アメリカ合衆国も中華人民共和国も、その国民が自分の国の歴史についてこのページのような研究がそもそも出来ないのです。

会員ページでは、最新の研究成果を公開しています。